为什么家族二代应该引领数字化变革?

“数字基础设施、数字技术应用以及互联网商业模式深度赋能传统产业,并逐渐成为驱动实体经济转型发展、消费持续升级、企业高效运转的价值利器。2021年数字化转型成功的领军企业占比从2018年的7%跃升至16%[1],数字化转型的后备力量日益强化、“低水平均衡”问题得到有效缓解。[2]数字化转型已然成为企业提振竞争优势、应对多元危机和快速变化的有力抓手与驱动力量。”

我国家族企业在长期发展中不断克服资源基础薄弱和组织脆弱性等先天不足,成为国民经济发展、增强经济韧性和吸纳社会就业的中坚力量。然而,世界范围内七成以上家族企业无法延续至第二代,九成以上不再受三代控制,仅有3%能在四代掌控下持续经营,”富不过三代”的问题深刻揭示出家族企业代际传承的复杂性。因此,传承期的转型发展成为不可回避的战略问题,而数字化转型在优化流程、高效生产、重构生产要素、降低沟通成本、打破时空限制、优化用户体验等方面的特有优势,将成为中国传承期家族企业纾困与发展的必由之路。如何充分利用好传承与转型关键期,实现“转危为机”,已然成为家族企业主的主要诉求。同时,二代接班人作为“数字原住民”深谙数字红利、熟知数字技术应用,在传承期能够积极引领家族企业推进数字化转型并推广创新理念与有效方案,而一代企业主在长期实践中形成的战略大局观、危机应对能力、行业经验积累以及稳固话语权则能够为二代树立权威,实现代际传承与数字化转型的平稳过渡。家族企业二代继任伴随的家族性资源流失、代理冲突加剧等矛盾如何在数字化转型中得到有效化解,并促进传承期绩效攀升这一机理亟待探索。

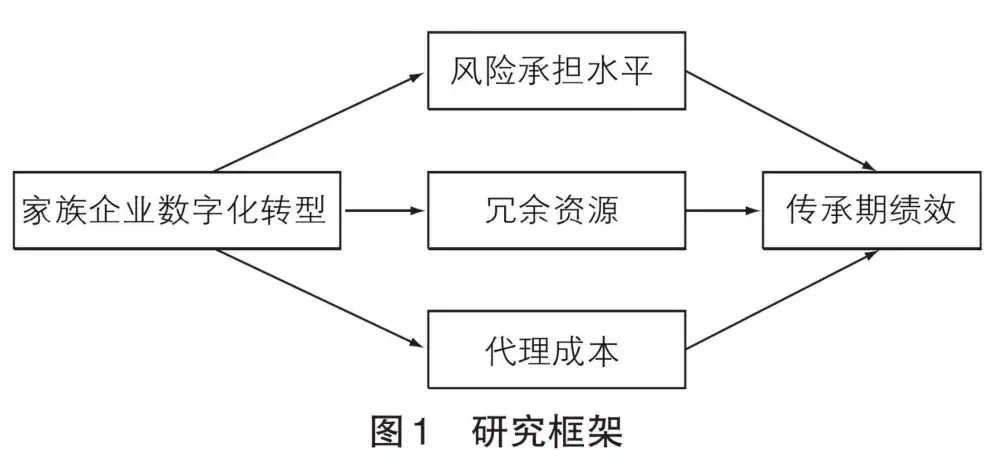

鉴于此,本研究立足中国家族企业代际传承与数字化转型现状,深入剖析数字化变革对家族企业传承期绩效表现的影响,同时关注风险承担能力变化、资源传递差异、代理成本过渡三重传导路径对“家族企业数字化转型—传承期绩效”关系的影响机理。本研究的边际贡献在于,在中国差序格局情境下打开了家族企业数字化效益实证研究的“黑箱”,并立足中国“扶上马、送一程”的父爱主义及子辈创新思维,为一、二代能力互补、协同共治提供新思路,为处于不同传承阶段与创新属性的家族企业数字化战略选择提供差异化经验支撑。

一、文献综述

目前,关于数字化转型与绩效的关系研究尚未达成共识。抑制论认为,数宇化转型存在研发效率低下、组织制度和能力难以匹配,以及技术与业务难以融合等“阵痛期”[3],其时滞性导致数字化转型伴随的效益被巨大投入和隐性成本所吞噬。而企业数字化转型促进绩效攀升的研究现已初具成效,并为企业主数字化决策提供了有效理论支撑。大量学者基于创新动能、组织柔性、企业社会责任、信息流转通畅度、研发能力等维度探讨了数字化转型对绩效的驱动作用。具体地,数字化转型能够改善社会责任表现、促进研发强度增加、降低沟通与交易成本、强化内部控制能力、释放有效资源用于业务创新、提升研发探索能力及研发利用能力[4]等突出价值效应,并在一定程度上推动业务与服务重组,进而迅速反馈用户意见并作出调整,一定程度上缓解企业融资约束问题[5],最终驱动企业业绩提升。

立足于家族企业经营现实,企业主投入大量资源以提升传承期的风险承担水平来抵御危机,但往往伴随投资者失信、隐性成本增加进而引发股价波动的不良后果[6],有效资源回馈的弱化、特有竞争优势传承链条的断裂将直接导致传承期企业难以存续甚至消亡命运。[7]同时,传承过程中父辈控制权的弱化、股东利益分歧等问题横生亦会进一步激化代理冲突,进而催生逆向选择和道德风险问题。而数字化转型在聚合信息、简化流程、降低成本、重构生产要素和竞争能力等方面的特有优势能够一定程度缓解代际传承伴随的经营危机。虽然以血缘关系为纽带的家族企业长期被视作组织结构僵化的典型代表,但其扁平化的组织形态、简易决策机制,以及自上而下高度一致的价值观,为其数字化战略选择奠定了良好的组织优势。[8]能否借数字化转型化解传承危机与交接班风险进而提升传承期绩效,已然成为助力传承期家族企业纾困的重要议题。

综上,既有研究关注了数字化转型对企业经济活动的影响,但尚未从企业数字化变革伴随的组织资源重构、经营风险转换以及生产与管理成本转化三个视角深入剖析数字化转型与资本市场反应的内在联系与发展规律。同时,既有关于家族企业数字化转型的研究较少,部分学者就二代涉入对数字化转型的抑制作用[9]以及二代亲缘关系与企业违规行为的关系[10]进行实证探讨,亦有从案例视角聚焦于职业经理人制度与家族企业数字化转型的动力机制[11],但尚未有文献将家族企业代际传承中面临的主要矛盾与数字化转型动态过程相结合,深入剖析交接班窗口期与转型发展关键期交错重叠的绩效表现,其内在机制研究有待进一步深化。

二、理论机理与研究假设

首先,数字化转型能够有效降低家族企业代际传承中的信息不对称程度和风险承担水平,强化有效资源流动和自主性治理效应,从而提升传承期绩效表现。二代接班人相较于父辈更具开拓创新精神及灵活大胆的行为模式[12],倾向于积极引领家族企业将多种数字技术嵌入传统生产经营模式各个节点,数字化转型对生产要素的重构驱动家族企业打破传统路径依赖。[13]同时,区块链、大数据的可溯源与去中心化等功能,进一步降低了关键信息的搜寻、获取与处理成本,为代际传承窗口期家族企业打通了风险控制的渠道与路径,规避了逆向选择与短视行为带来的不良后果。[14]随着风险防范和治理能力提升以及风险厌恶程度的改善[15],家族企业就不再有提升风险承担能力的迫切需求,甚至倾向于释放部分原本被风险管理占用的家族性资源。在中国差序格局背景下,出于对家族价值观、社会资本、情感依恋等社会情感财富(SEW)的保护,再加上“传帮带”过程中为了规避股权稀释或职业经理人掌权带来的权力制衡风险,家族企业更加保守且倾向放弃高风险投资行为,并减少风险管理投入。[16]低风险承担水平使得风险管理成本和交易成本持续缩减,资源配置效率和生产效率得以提升,从而有效提升家族企业绩效表现。

其次,数字化转型的“替代效应”和“渗透效应”能够减少冗余资源沉淀,促进家族企业内部冗余资源转化,从而提升传承期绩效。冗余资源即企业内部可供随时调配的过剩资源,未吸收冗余资源作为应对风险的关键缓冲机制,能够缓解家族企业所面临的融资约束和资源短缺困境[17],为平稳扭转组织衰落、补偿绩效损失、促进创新行为创造了条件。[18]已吸收冗余资源赋予二代更多资源权限,极易引发无效权力扩张、绩效表现不佳的困境。[19]而二代引领家族企业数字化转型伴随的颠覆式变革将组织原有未吸收冗余资源运用到数字化环节,并逐渐转化为已吸收冗余资源。传统生产经营管理模式所占用的已吸收冗余资源被数字技术应用所替代,促使家族一代倾向于对传统流程挤占的已吸收冗余资源沉淀进行调整、清理或解除占用,但短期内家族企业数字化转型所需冗余资源远远超过因数字化转型带来的资源节约。数字化转型使得企业原有未吸收冗余资源得以充分利用,而原有已吸收资源亦在数字化带来的高生产效率下逐渐被解除占用。冗余资源的相互转化与高效利用,能够有效缓解决策冲突,助力家族接班人在企业内部树立起权威,对传承期绩效表现有积极作用。

最后,数字化转型会降低家族企业代理成本和管理费用,推动流程持续优化、组织高效运转,从而提升传承期绩效。数字化转型赋能家族企业产业链与创新链深度融合以及商业模式和业务流程的创新发展,弱化了信息不对称带来的代理冲突问题。同时,大多数家族企业接班人的权力过渡贯穿于代际传承动态全过程,从父辈“扶上马”的参与管理、父子共治阶段到“送一程”的父辈辅佐子辈和父辈完全退位四个阶段[12],二代长期任职于家族企业并持续关注家族企业的基业长青与可持续发展,父辈和子辈与生俱来的信任感有效降低了股东与管理者间的利益冲突与沟通成本[20],亦规避了聘请职业经理人所导致的“隧道”行为和投机行为[21],较大程度缓和了因数字化转型引发的高代理成本。为帮助子女顺利接班,家族企业进行的内部组织制度调整和一致性匹配导致管理费用增加,与企业数字化带来的资源重构、高效运转、信息透明度提升和流程优化等管理成本的优化存在一定抵消效应。企业数字化提升的效益远超过数字化转型所需承担的代理成本和数字投入成本,家族企业绩效在生产要素优化配置下得以提升。

据此,本研究提出相关核心假设:

H1:数字化转型可能显著提升家族企业传承期绩效表现;

H2:数字化转型通过有效降低家族企业风险承担水平提升传承期绩效表现;

H3:数字化转型通过推动资源转化、减少家族企业冗余资源沉淀提升传承期绩效表现;

H4:数字化转型通过促进流程优化、降低家族企业代理成本提升传承期绩效表现。

综上,构建本研究理论框架如图1所示。

三、研究设计

01 样本选取及数据来源

本研究选取2017—2021年沪深A股民营上市公司相关数据为初始研究样本,并按如下步骤进行数据筛选与处理:

01

从CSMAR民营上市公司数据库内提取2017—2021年相关数据,在实际控制人类型为自然人的样本中保留实际控制人拥有上市公司所有权及控制权比例均超过10%的企业样本;

02

剔除样本期间内发生易权的企业样本,剔除银行、证券、保险等金融类企业样本,剔除ST、ST和退市的企业样本;

03

通过WIND数据库高管信息披露筛选出四个代际传承动态阶段的企业样本,本研究仅考虑二代接班人权力的接收及管理权的涉入,子辈仅持股不掌权的样本暂不计入有效样本范围;

04

剔除关键变量值缺失的企业样本;

05

为弱化异常值对回归结果的干扰,本研究对主要微观连续变量进行1%双侧缩尾处理(winsorize)。最终得到由341个上市家族企业样本、1395个观测值构成的非平衡面板数据。

02 变量选择与测度

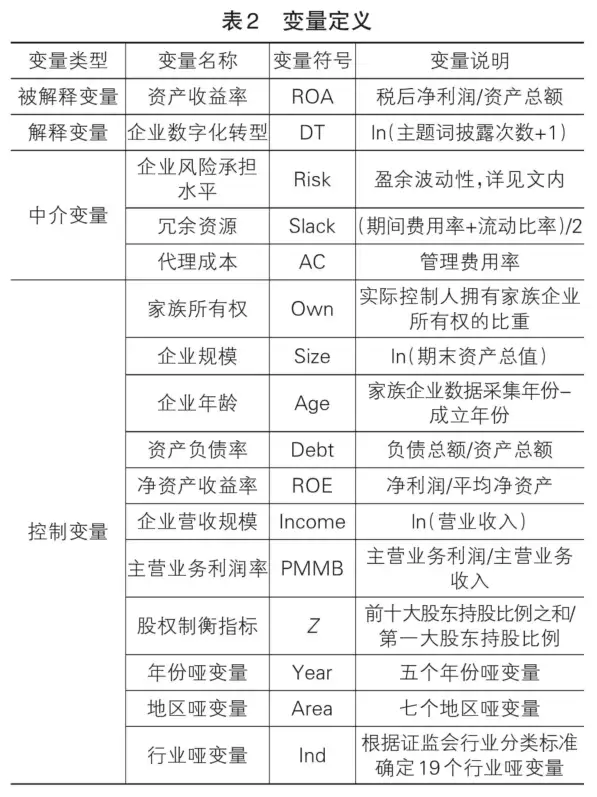

被解释变量

本文被解释变量为资产收益率(ROA)。资产收益率是判断企业存续发展能力与盈利能力的重要指标,相较于营业收入、利润总额等绝对指标而言,更能客观反映家族企业的运营效益。故本研究选取资产收益率作为家族企业绩效的代理变量[22],即采用净利润与平均资产总额的比值这一相对指标衡量家族企业经营活动绩效表现。考虑数字化转型的投资回报及其对绩效的反馈作用存在时滞性,故将被解释变量总资产净利润率进行滞后一阶处理。

解释变量

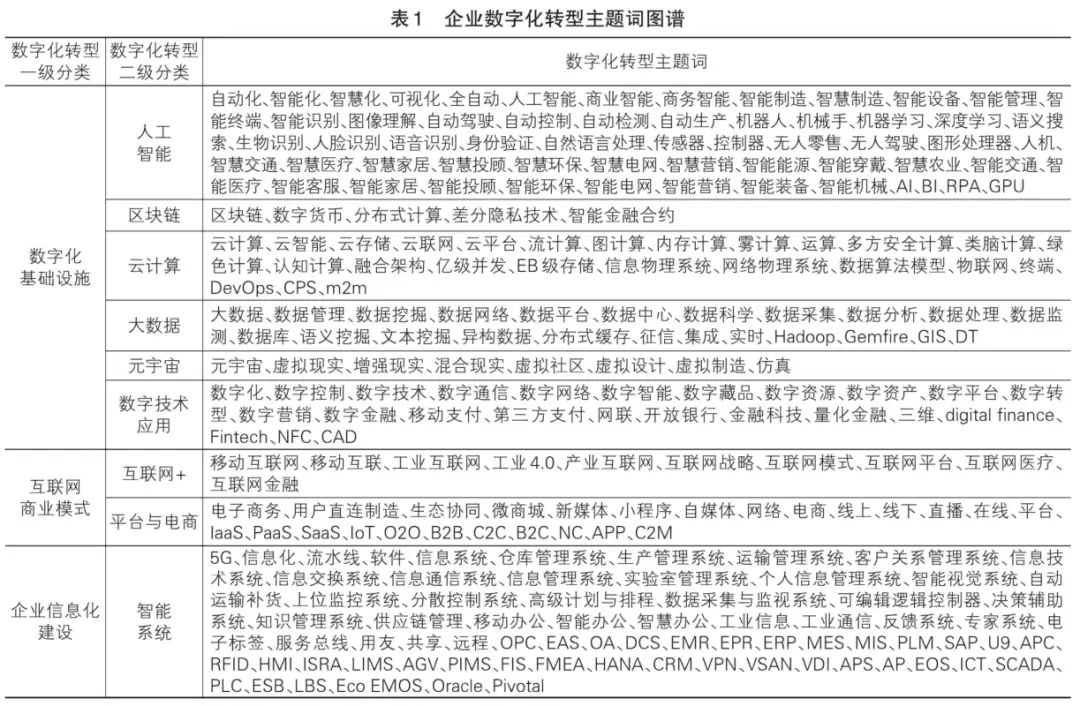

本文解释变量为企业数字化转型(DT)。本研究在借鉴国家政策语义体系和经典文献数字化术语词典的基础上[23-24],增加元宇宙(Metaverse)二级分类,形成了以“ABCDM”底层技术与数字技术运用相结合的“5+1”数字化基础设施、互联网商业模式以及企业信息化建设三维度综合测度的企业数字化转型指标体系。并对253个数字化主题词进行结构化分类,构建本研究主题词图谱,见表1所列。通过文本分析法运用爬虫技术和正则表达式挖掘年报中与数字化特征信息,以期通过捕捉家族企业年报中与数字化相关的战略导向、业务特征、发展路径及未来关注的经营和发展方向,刻画其数字化转型程度。由于该类数据具有正偏态分布特征,故将其进行对数化处理,采用ln(数字化主题词词频+1)作为测度家族企业数字化转型程度的代理指标。

中介变量

考虑数字化转型对企业风险承担(Risk)、冗余资源(Slack)和代理成本(AC)影响的滞后性,故本研究对三个中介变量进行滞后一期处理,其测度方法如下:

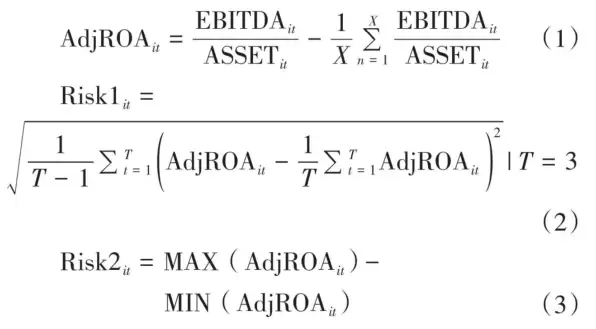

(1)企业风险承担水平(Risk)

本研究采用学术界普遍使用的观测时期内盈余波动性测度家族企业风险承担水平,盈余波动越大家族企业风险承担水平越高。[25]具体地,首先,计算家族企业息税折旧及摊销前利润占期末资产的比重与行业均值的差得到调整后的资产收益率,以弱化行业和周期对盈余波动的干扰,如公式(1)所示;其次,以每t-2年至t年为一个观测时段,滚动计算家族企业样本资产收益率经各行业调整后的标准差(Risk1),如公式(2);最后,并计算极差(Risk2),如公式(3)所示。

其中:i为A股上市家族企业样本;EBITDA为息税折旧及摊销前利润;ASSET为期末资产总额;AdjROA为经行业均值的差得到调整后的资产收益率;MAX为最大值,MIN为最小值。

(2)冗余资源(Slack)

本研究用已吸收冗余资源与未吸收冗余资源的均值作为冗余资源的代理变量26],其中,分别采用期间费用率(管理费用、销售费用、财务费用之和占营业收入的比重)和流动比率(流动资产占流动负债的比重)作为已吸收冗余资源和未吸收冗余资源的代理指标。[27]

(3)代理成本(AC)

本研究采用管理费用率度量家族企业代理成本[28],管理费用率能够客观反映企业经营管理的效率及水平,该指标一定程度上能够直观反映数字化所耗成本与日常经营管理费用之和是否处于合理区间,亦能够以此衡量显性代理成本的水平高低。

控制变量

本研究为排除其他因素对回归结果的干扰,故选取企业规模、企业年龄、资产负债率、营业收入、股权制衡指标等八个企业特征变量,同时控制时间(Year)、地区(Area)和行业(Ind)哑变量以吸收家族企业样本在不同年份及行业的固定效应。为使得截距项和回归结果更加直观,本文将总资产净利润率(JROA)和代理成本(AC)进行扩大100倍处理,原有回归系数显著性不会发生改变。

综上,本研究相关变量定义及测度见表2所列。

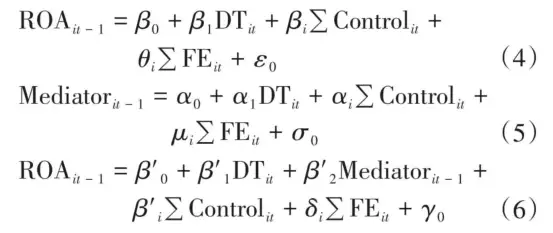

03 模型构建

本研究借鉴温忠麟的中介效应依次检验法[29],识别家族企业数字化转型提升其传承期绩效表现的渠道机理,并基于“资源—成本—风险”三重视角,验证家族企业数字化转型对传承期绩效表现的影响机理。为此,构建出如下主效应模型及递归模型:

其中:i为A股上市家族企业样木;t为年份;αo、β、β’。为常数项;α、β、θ,、μ,、β’,为各变量的回归系数;为本研究选取的控制变量;为本研究控制的固定效应;8o、σYo为随机误差项。

四、实证结果及机制检验

01 描述性统计

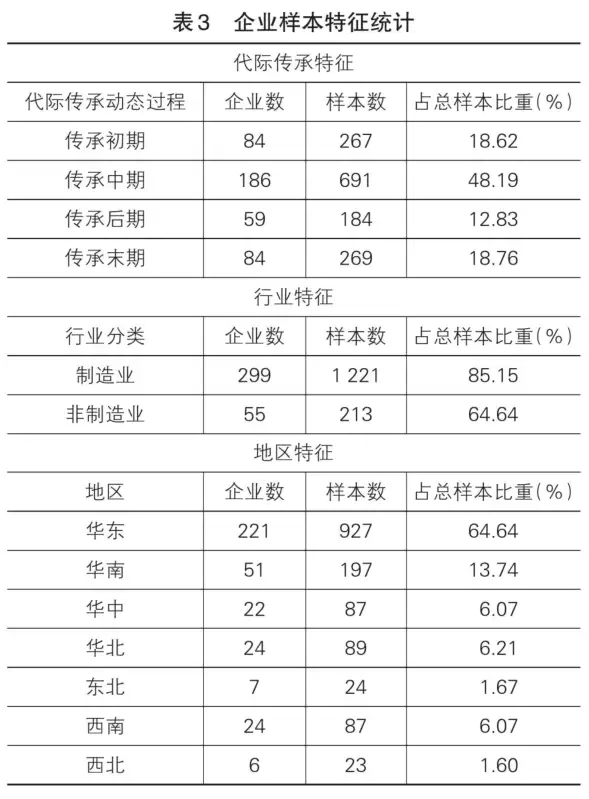

本研究341个上市家族企业样本的地域、行业及传承特征见表3所列。从代际传承过程看,66.81%的上市家族企业样本处于父辈担任董事长、子辈辅佐参与管理(传承初期)和父子共治(传承中期)时期;31.59%的企业样本已基本完成权杖交接,进入父辈辅佐子辈(传承后期)、父辈完全退位(传承末期)阶段。从地域特征看,本研究所涉上市家族企业样本多分布于我国东南区域,其中221家上市家族企业样本地处华东区域,占总样本比重高达64.64%。从行业特征看,本研究所涉上市家族企业样本行业分布不均,其中299家为制造业家族企业,占样本总量比重达85.15%。表3所列示的企业样本数量及观测值与实际值不符,主要原因在于同一家族企业在观测时期内经历了代际传承阶段变化、行业转型或工商登记地域变更。

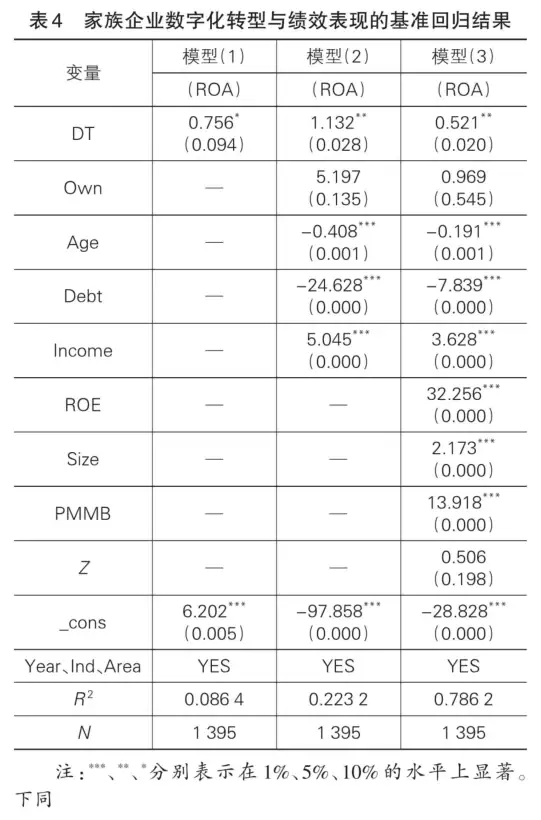

02 基准回归

本研究采用递进回归法,通过逐步加入控制变量进行主效应检验。基准回归结果见表4所列,可以看出,数字化转型与家族企业绩效的关系始终为显著正向影响。其中,模型(1)仅控制时间和行业固定效应,模型(2)和模型(3)对样本家族企业的财务特征和公司治理特征变量进行控制。三个模型中数字化转型(DT)的回归系数分别为0.756、1.132和0.521,且分别在10%和5%的水平上显著。模型(3)中,回归系数在纳入控制变量后有所减小,但回归结果依旧显著,说明影响代际传承窗口期家族企业绩效表现的其他因素已被吸收。因此,在代际传承期的家族企业进行数字化转型具有显著赋能效应并提升了绩效表现,家族企业数字化程度越高则绩效表现越佳,H1得到验证。

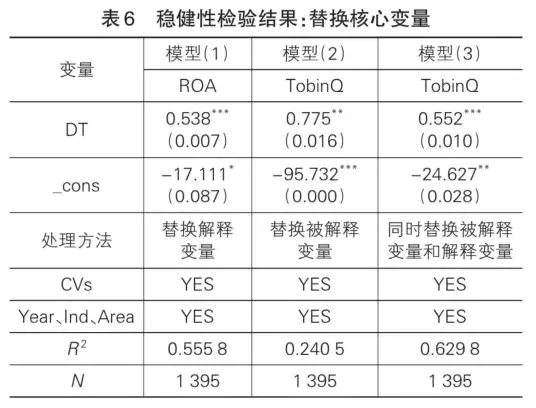

03 稳健性检验

(1)考虑部分年份存在样本偏误的情况,本研究采取调整观测期的方法进一步重新估计处于代际传承动态时期家族企业数字化转型与绩效表现间的相关关系,以验证主效应的有效性与稳健性。互联网商业模式相较于新兴数字技术和数字化技术应用而言,具备一定发展基础和时间沉淀,因此,为防止在模型中过于强调互联网商业模式对于传承期绩效的驱动作用,在基础回归的主效应中仅采用5年样本。而本研究在稳健性检验中将长期以来企业贸易新形式以及互联网驱动的商业模式纳入考虑范围,以验证结论是否稳健,故通过将观测期延长至10年进一步检验回归结果的稳健性,回归结果见表5模型(1)所列。

(2)剔除10年观测期的异常年份。家族企业化程度也受到政策导向、经济形势、大型突发事件等多种因素影响,且依靠变量测度难以直接吸收或抵消。因此,本研究在稳健性检验中剔除对我国经济产生巨大冲击的特殊年份,即剔除2015年股灾以及2020年新冠疫情的严重影响,考虑大型危机对经济影响的滞后性特征,故同时剔除2016年及2021年的样本数据,进一步验证家族企业数字化转型与绩效表现的相关关系,回归结果见表5模型(2)所列。回归结果表明,在调整观测期的模型中除显著性水平和系数大小略有不同外,符号、方向和显著性均未发生改变。

此外,为规避因核心变量测量口径多样所致的结论误差,本研究采用替换被解释变量和解释变量的方法进一步对其进行稳健性检验。首先,选取类托宾Q值(TobinQ)即总资产账面价值与股本市值之比对被解释变量家族企业绩效表现进行测度,以增强家族企业样本间的绩效可比性,回归结果见表6模型(1)所列;其次,家族企业数字化转型指标测度中主题词词库的覆盖度及普适性有极大差异性,在稳健性检验中,将253个数字化主题词范围进一步缩小至与数字基础设施建设直接相关的151个主题词进行回归,结果见模型(2)所列;最后,同时将被解释变量和解释变量替换为上述指标进一步验证,回归结果见模型(3)所列。结果显示,在替换了核心变量测度方式的模型中,代际传承期的家族企业数字化转型与其绩效表现间的正向促进效应依旧显著。

04 内生性检验

考虑本研究可能存在“绩效表现好的企业有更强意愿推进数字化转型”的反向因果关系以及遗漏变量所带来的内生性问题,采用工具变量法能够较好地弱化内生性问题对实证结果的干扰。为获得无偏估计,合理的工具变量一般需要满足以下两个条件:一是工具变量要与基准回归中的内生解释变量高度相关;二是工具变量本身为外生变量,不与基准模型的随机误差项相关。因此本研究选取各省份上市家族企业数量与各城市上市家族企业数量这两个兼具关联性和排他性的指标作为工具变量。其既与数字化转型存在一定的内在联系,又难以与家族企业传承期绩效产生直接的关联。具体地,从工具变量与内生解释变量的相关性看,企业上市是其管理水平、盈利能力、成长性和规范性的有力证明,辖区(特指省份和城市两个统计口径)内拥有上市家族企业的数量是反映营商环境和经济发展的重要指标,当辖区内上市家族企业数量较多且分布密集时,意味着其面临较大竞争压力和经营风险,则有更强意愿推进数字化转型来降本增效、优化流程、改善信息不对称,进而实现长远发展;从工具变量本身的外生性和排他性看,家族企业与一般企业在投资偏好、人才结构、组织适应、获利能力等层面具有极大异质性,辖区内上市家族企业数量这一变量能够充分反映家族特征且相对稳定,但又与家族企业传承期绩效间的关系较为微弱,辖区内上市家族企业数量的增加或减少难以与家族企业传承期绩效构成直接理论联系或现实关联。

内生性检验见表7所列,结果显示,在AR检验中,Stock-Wright LMS统计量分别为67.20和53.48,表明工具变量与内生解释变量具有较强相关性。同时,Kleibergen-Paaprk LM统计量、Cragg-Donald WaldF统计量,以及Kleibergen-Paap WaldrkF统计量均大于Stock-Yogoweak ID test critical values中10%偏误下的临界值16.38,因此通过了识别不足检验与弱工具变量检验,拒绝了”工具变量识别不足和工具变量是弱工具变量”的原假设。在过度识别检验中,HansenJ的p值分别为0.412和0.397,均大于0.1,说明不同省份上市家族企业数量与不同城市上市家族企业数量均不存在工具变量识别过度问题。同时,在弱化内生性影响后,家族企业数字化转型仍与传承期绩效呈现正相关关系,均在1%的水平上显著,H1依然成立。

五、异质性分析与机制检验

01 异质性检验

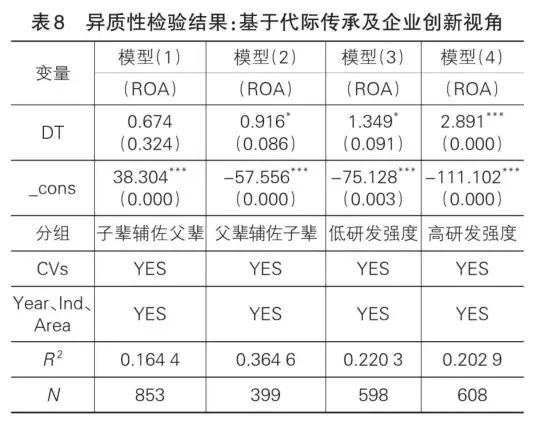

为进一步提升实证结果的精准性和针对性,本研究分样本检验在不同传承属性和创新属性下,数字化转型与家族企业传承期绩效的非对称效果与差异化影响。异质性检验结果见表8所列。

在传承属性组别中,将企业代际动态过程中父辈担任董事长、子辈担任非核心职位的参与管理阶段以及子辈担任总裁等核心职位的共治阶段定义为子辈辅佐父辈组别,见模型(1)所列;将子辈上位担任董事长但父辈仍在家族企业任职和父辈完全退位两个阶段归为父辈辅佐子辈组别,见模型(2)所列。在创新属性组别中,以研发投入占主营业务收入的比重衡量企业创新水平和研发强度高低,模型(3)和模型(4)列示了低研发强度组别与高研发强度组别的异质性检验结果。

实证结果显示,在子辈辅佐父辈组别中,家族企业数字化转型对传承期绩效的回归系数为0.674,尽管方向与结论具有一致性,但未能通过显著性检验;而在父辈辅佐子辈组别中,数字化转型赋能作用显著。本研究认为,在传承的前置阶段,虽然二代接班人初步将思想与理念融入经营管理,但仍处于高度关注社会情感财富传递的父辈掌权时期。因此,在该阶段往往存在二代话语权不足、对数字化基础建设及应用关注有限、创新发展内驱力缺失等制约力量,即便二代成功引领家族企业的数字化转型并获得股东的极力拥护,数字化转型初期所面临的“效益背反”或绩效反馈时滞性等原因亦可能导致该类企业数字化转型的赋能效应难以直观传递到绩效。反之,父辈辅佐子辈组别中,二代接班人进入决策层后更加聚焦家族企业可持续发展,其作为数字原住民的“数字依赖”以及握稳权杖的“速胜动机”,有强烈意愿通过数字化打破原有组织惯例,寻求新的提质增效路径和利润增长空间。

在模型(3)与模型(4)的创新属性异质性检验中,低研发强度组别与高研发强度组别系数分别为1.349和2.891,且均通过显著性检验,与结论保持一致。其系数大小与显著性的差异表明高研发强度的家族企业数字化转型对传承期绩效表现的赋能效应更强且更加显著。本文认为其可能的原因在于:高研发强度的家族企业为数字化转型提供创新与技术的基础条件、资源能力以及意愿支持,能够将数字化转型嵌入并匹配创新性较高的各项业务,并协调融入家族企业生产经营的关键节点;反之,低研发强度家族企业的战略重点并非技术发展与创新驱动,既不具备数字化转型的技术基础设施或组织匹配能力,又缺失对技术投入的高效转化手段与创新协同能力,大举推行数字化不仅无法取得立竿见影的成效,甚至有落入“数字侵蚀”陷阱、造成关键家族资源流失的可能。

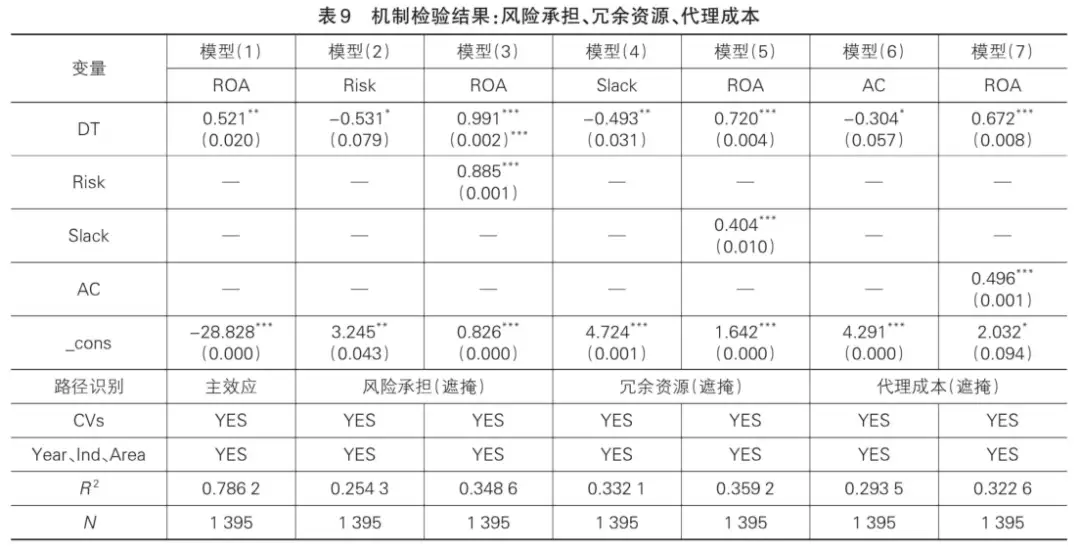

02 机制检验

家族企业数字化转型与传承期绩效表现间三重传导机理的识别与检验结果见表9所列,可以看出,风险承担水平、冗余资源和代理成本在数字化转型与家族企业传承期绩效的正向关系间均存在遮掩效应。

基于风险承担视角,模型(2)中风险承担水平系数为-0.531,且在10%的水平上显著。二代接班人作为数字原住民深谙数字红利给企业带来的巨大效益,在代际传承过程中推动底层数字基础设施建设、商业模式变革以及业务流程优化,在数据的高效流动与配置下信息透明度不断提升,家族企业无迫切需求提升抗风险能力,并倾向于放弃高风险投资,释放部分被风险管理挤占的家族性资源以对抗外部竞争,故其风险承担水平有所下降。对比模型(3)中风险承担水平和数字化转型系数均为正(系数分别为0.885和0.991,且均通过1%的显著性检验)可知,负向间接效应的绝对值大于正向直接效应绝对值,使得总效应为正。具体地,低风险承担水平与低风险投资一定程度上打破了利益相关者失信、过度投资、交易成本提升以及关键资源流失等困境,使得绩效表现向好发展。由此,H2得到验证。

基于冗余资源视角,模型(4)中冗余资源系数为-0.493,且通过5%水平上的显著性检验。数字化转型所伴随的资源和生产要素重构加速冗余资源的转化与高效配置,家族企业内部未吸收冗余资源在数字化过程中逐渐转化为已吸收冗余资源,数字化的突出优势促进传统流程所挤占的已吸收冗余资源解除占用,短期内家族企业进行数字化转型战略选择所需投入的冗余资源远超因数字化转型带来的资源节约,冗余资源沉淀有所减少。而模型(5)中冗余资源和数字化转型系数分别为0.404和0.720,且均在1%的水平上显著,表明负向的间接效应弱化了部分正向直接效应,使得总效应为正。未吸收冗余资源在二次配置中得以补偿绩效损失,已吸收冗余资源的转化弱化了因代理冲突和过度投资行为带来的风险,对绩效表现有积极作用。由此,H3得到验证。

基于代理成本视角,模型(6)中代理成本系数为-0.304,并在10%的水平上显著。数字化减少了因信息不对称带来的代理冲突问题,再加上传承过程中二代接班人长期任职于家族企业内部,弱化了股东与管理者间的利益冲突,进而代理成本有所降低。模型(7)中代理成本和数字化转型系数均为正,且间接效应的绝对值大于直接效应绝对值,使得总效应为正,故按遮掩效应,代理成本的降低一定程度上规避了管理者的投机行为和道德风险,使得代理效率大幅提高,进而对绩效表现产生积极影响。即使家族企业为适应数字化转型进行的组织与制度调整在一定程度上增加了管理成本,但资源重构、高效运转和流程优化带来的管理成本节约远超过数字化转型带来的代理成本和数字化技术投入成本。由此,H4得到验证。

六、研究结论与启示

01 研究结论

本研究以“风险—资源—成本”三重视角为切入点,深刻剖析处于代际传承动态过程的家族企业数字化转型对其绩效的影响机理及差异,通过运用Python爬虫工具和文本分析法对2017—2021年341个上市家族企业样本年报中253个数字化相关主题词进行词频统计与实证分析,得出如下结论:

第一,家族企业一、二代协同推进数字化转型有利于传承期绩效表现的提升,处于父辈掌权且子辈辅佐父辈阶段以及高创新强度的家族企业数字化转型赋能与绩效驱动效应更强,从实证经验上对“为什么家族二代应该引领数字化变革”作出回应。

第二,家族企业数字化转型能够通过降低风险承担水平、减少冗余资源和弱化代理成本三重路径提升传承期绩效,具体地,数字化转型有利于降低传承期的代理成本与信息不对称程度、促进家族企业内部冗余资源流动与转化以及流程持续优化,进而推进组织高效运转与绩效提升。

02 管理启示

本研究着眼于中国数字经济高速发展以及家族企业传承现实,对于代际传承过程中家族企业的可持续发展与数字化战略选择具有借鉴意义。

一方面,家族企业数字化战略选择要遵循代际传承过程的客观规律及原则,需根据不同传承阶段的资源诉求与配置、绩效表现与变化、面临冲突与选择等多维度综合考虑,在接班人管理权涉入的不同阶段应当制定符合家族企业可持续发展的数字化转型规划,规避因冲突加剧、成本激增、沟通不顺畅、组织动荡等数字化背反效益带来的风险与绩效折损。一代企业主应在掌握控制权和管理权的“两权合一”时期提前谋划,参考二代接班人作为数字原住民的特有管理新思潮和数字化思路,协同子辈制定转型战略并绘制数字化路线图。同时,尽可能在父辈掌权阶段形成全公司在数字化转型战略层面的意见统一,避免因数字化转型带来的代理冲突,为子辈接班后推进深层次数字化变革奠定决策基础。而交接班完成后,接班人需确保数字化转型程度与家族企业自身业务发展、组织架构调整、技术与创新能力相配适,避免陷入对数字技术的追求超越数据资源需求的“数字陷阱”,并减少模仿跟风式数字化投资以及炫耀性的过度数字化投入。

另一方面,政府部门应积极引导扶持家族企业数字化转型。一是加强政策引导与支持力度。以“精准施策”替代”一刀切”的普适性政策,针对家族企业融资需求、税收需求出台相应政策;针对不同行业或不同业务侧重点的民营企业出台数字化转型实施准则及指南,引导家族企业良性推进数字化转型,并及时开展政策效果评估工作。二是强化规制。通过立法规制、平台或部门监管以及常态化技术监督等措施整治数据资本无序扩张、数字垄断竞争等现象,保障大数据信息安全性,为家族企业数字化转型营造健康发展环境。三是精准帮扶。构筑“国有企业—民营企业”以及“平台企业—民营企业”数字化转型命运共同体,引导数字化优势企业共享资源与平台,打破数字化转型的路径依赖与不公平数字垄断,尽可能减少数字化弱势企业的逆向淘汰风险。四是加大培训力度。强化对家族企业的数字化教育,并贯穿于研发、设计、生产、售卖、配送等各个环节,减少不理智数字化投资导致的效益侵蚀。

03 展望

由于部分企业样本个别年份年报难以获取以及代际传承的间断(企业主病故)或动态过程的缺失(企业易主或职业经理人上位)等问题,本研究样本为不具备连续性的非平衡面板数据,后续研究可进一步构建10年平衡样本数据以验证结论的一致性。此外,本研究仅讨论处于代际传承期家族企业的数字化转型驱动作用,后续研究可将研究范围和研究样本扩展至所有家族企业,提升研究结论和管理启示在中国家族范围内的普适性,亦可依照“数字化基础设施一互联网商业模式一企业信息化建设”逻辑分类讨论不同维度数字化对家族企业的影响效应。特别地,本研究尚未探讨外部条件在“家族企业数字化转型—传承期绩效”关系中的影响机理,后续研究可将制度环境、市场化进程、金融科技指数等与实体经济息息相关的外部环境纳入考虑范围。

-END-

参考文献

[1]中国企业数字化转型指数[R].北京:国家工业信息安全发展研究中心、埃森哲商业研究院,2022.

[2]吴非,张玲,祝佳,等.中国上市企业数字化转型指数评价报告(2016-2020年)[R].广东:广东金融学院国家金融学学科团队,2022.

[3]戚聿东,蔡呈伟.数字化对制造业企业绩效的多重影响及其机理研究[J].学习与探索,2020(7):108-119.

[4]池毛毛,叶丁菱,王俊晶,等.我国中小制造企业如何提升新产品开发绩效——基于数字化赋能的视角[J].南开管理评论,2020,23(3):63-75.

[5]YIN Z C,GONG X,GUO P Y,et al. What Drives Entre- preneurship in Digital Economy? Evidence from China [J]. Economic Modelling,2019,82:66-73.

[6]王阳,郑春艳.上市公司风险承担对股价波动的影响研究[J].价格理论与实践,2012(3):57-58.

[7]窦军生,贾生华.家族企业代际传承研究的起源、演进与展望[J].外国经济与管理,2008(1):59-65.

[8]利奥波德·冯·施伦克-巴恩斯多夫,艾鲁.为什么下一代应该引领家族企业的数字化转型[J].家族企业,2021(12):26-27.

[9]倪嘉婕,王昊,张玮,等.二代涉入对制造业家族企业数字化转型的影响研究[J].科技与管理,2021,23(6):49-55.

[10]赵鹏举,刘力钢,邵剑兵.家族企业二代亲缘关系对企业违规行为的影响[J].北京工业大学学报(社会科学版),2022,22(5):142-158.

[11]续继.职业化管理与民营企业数字化转型:能力保障与动力机制[J].学习与探索,2022(4):121-128.

[12]锁箭,杨涵.资本市场对企业接班人涉入度的反应:基于企业内创业的视角[J].当代经济管理,2022,44(2):28-40.

[13]肖静华,吴小龙,谢康,等.信息技术驱动中国制造转型升级——美的智能制造跨越式战略变革纵向案例研究[J].管理世界,2021,37(3):161-179.

[14]尚洪涛,房丹.政府补贴、风险承担与企业技术创新——以民营科技企业为例[J].管理学刊,2021,34(6):45-62.

[15]严复雷,崔钟月,张语桐.数字金融对非金融类企业风险承担的影响研究——来自我国中小板和创业板的经验证据[J].区域金融研究,2021(11):18-28.

[16]吴炳德,陈凌.社会情感财富与研发投资组合:家族治理的影响[J].科学学研究,2014,32(8):1233-1241.

[17]陈德球,肖泽忠,董志勇.家族控制权结构与银行信贷合约:寻租还是效率?[J].管理世界,2013(9):130-143.

[18]傅皓天,于斌,王凯.环境不确定性、冗余资源与公司战略变革[J].科学学与科学技术管理,2018,39(3):92-105.

[19]FABIO Z. Corporate Investing as a Response to Economic Downtum: Prospect Theory, the Behavioural Agency Model and the Role of Financial Slack [J].British Journal of Management,2012,23(S1):42-57.

[20]VILLALONGA B,AMIT R H .How Do Family Owner- ship, Control and Management Affect Firm Value?[J]. SSRN Electronic Journal,2004,80(2):385-417.

[21]DENIS D K, MCCONNELL J J.International Corporate Governance[J]. Journal of Financial & Quantitative Analysis,2003,38(1):1-36.

[22]罗党论,刘晓龙.政治关系、进入壁垒与企业绩效——来自中国民营上市公司的经验证据[J].管理世界,2009(5):97-106.

[23]肖红军,阳镇,刘美玉.企业数字化的社会责任促进效应:内外双重路径的检验[J].经济管理,2021,43(11):52-69.

[24]吴非,胡慧芷,林慧妍,等.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021,37(7):130-144.

[25]JOHN K,LITOV L,YEUNG B. Corporate Governance and Risk-taking[J].Journal of Finance,2008,63(4):1679-1728.

[26]贺小刚,邓浩,吕斐斐,等.期望落差与企业创新的动态关系——冗余资源与竞争威胁的调节效应分析[J].管理科学学报,2017,20(5):13-34.

[27]陈爽英,杨晨秀,井润田,已吸收冗余、政治关系强度与研发投资[J].科研管理,2017,38(4):46-53.

[28]李世辉,邓来,雷新途.企业影子银行融资能够发挥债务治理效应吗?——来自中国上市公司的经验证据[J].管理评论,2021,33(12):41-51.

[29]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

免责声明

文章出处:《华东经济管理》

责任编辑:胡亭亭

基金项目:国家社会科学基金重大项目“新时代推进民营经济高质量发展研究”(19ZDA050);国家社会科学基金青年项目“企业参与乡村振兴的长效机制研究”(19CGL019)

作者简介:杨涵(1996—),女,云南昆明人,博士研究生,研究方向:中小企业经营管理与政策;锁箭(1966—),男(回族),云南昭通人,教授,博士生导师,博士,通信作者,研究方向:中小企业经营管理与政策,产业组织理论与实践。

免责声明:“财策智库”公众号涉及的内容仅供参考,文章均为作者观点,文责自负。公众号内的文章版权及相关权益归相关内容提供方所有,如涉及侵权等问题,请联系微信号:jibao1112

投稿及合作:wealthmagazine@163.com

【财策智库 WEALTH PLUS】财富管理行业的学习分享及资源整合平台,微信公众号内搜索“财策智库”即刻关注!